仮名

現在の日本語は、ほとんど漢字かな交じり文で記されています。この「かな」は、ほとんど「ひらがな」が使われています。

仮名は、「カタカナ」と「ひらがな」の2系統が存在しています。

漢字かな交じり文は、単語ごとに分かち書きすることなく、連続的に文字を記すことを可能にしています。

主にカタカナで外来語の記述に使用することも、分かち書きなしで、高速に読み取ることに貢献しています。

「カタカナ」、「ひらがな」は等価な音節文字ではありません。「カンナ」は、最初に植物の名、あるいは人や店の名などが連想され、「かんな」は、おそらく「鉋」です。

「仮名」、「漢和」、「寛和」も「かんな」と読み仮名が付けられることがあります。

また、長音の表記方法などの差もあります。

仮名

仮名は「かりな」で、仮字(かりじ)から生じたものと思います。漢字を借りることで、「借字」と「仮字」は同義だと思います。

しかし、広辞苑は「かな」に仮名と仮字を当て、「かりじ」に借字を当てています。

「仮字」は一般的には「かな」と読むもののようです。

広辞苑は、借字(かりじ)の説明に「あて字」と書いています。しかし、漢字を借りて日本語を表記することは、すべてが「当字」と言うわけではありません。

「借字」は「当字」を指すことが多いようです。「あて字」は、宛字、充て字とも書くようです。

広辞苑の「当て字(あてじ)」の説明は、「漢字のもつ本来の意味にかかわらず・・・」と説明されています。メモを取るとき、思い付いた漢字を取敢えず書いて置きますが、全く無関係な字は思いつかないので、沢山(たくさん)、多分(たぶん)のように漢字の字義が関与したものになるのが普通だと思います。漢字の意味と無関係なのは亜細亜(アジア)のような場合です。

「馬酔木」は「あしび」や「あせび」と読みます。これは、「訓を借りた」と説明され、字義で漢字を並べ、漢字列は声音を示さないものです。

当字を広く捉えれば「借字」と「仮字」は近いものになりますが、1音1字は当字とは言わないと思います。

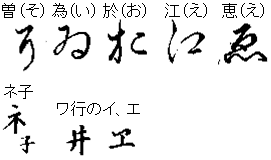

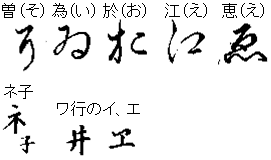

本居宣長の「字音假字用格」で、「仮字」と「仮名」は使い分けられています。「字音の假字」は漢字を指し、「字音の假名」は声音を指しています。

「字音の假名唐の反切に符合すべき理なし」とあって、「字音の假名」は反切で示すものです。

日本語を表すために、漢字の字音を借りますが、使った漢字は仮字です。この仮字の声音は、大陸での字音と少し違っています。日本語を表すときの声音は仮名です。

「字音假字用格」は出版されたものなので、その振り仮名も著者によると思いますが、「仮字」には「カナ」と振られています。

したがって、書を見た人は「仮字」と「仮名」が区別され、読み上げると区別がない記法で書かれたようです。あるいは「仮名」は、まだ「かんな」だったので自ずと区別されたのかも知れません。

本居宣長の仮名、仮字は漢字のことです。

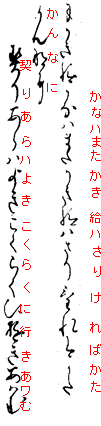

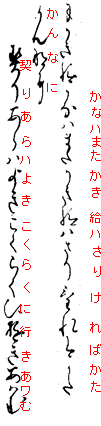

図は「堤中納言物語」の「虫愛づる姫君」の一部で、「かなはまだ書き給わざればかたかんなに」と書かかれ、仮名より先に片仮名を覚えるものと取れますが、続く「かたかんな」部分はカタカナではありません。「堤中納言物語」は平安時代後期の作とされるようですが、他の書と同様、書写年は鎌倉時代以降のものしか伝わっていないものと思います。土佐日記の定家本同様に平安時代にどのように文章が書かれたかの参考には余りなりません。

それでも、江戸時代より前の時代には、片仮名と言う文字体系があって、もっとも学び易いと考えられていたことは分かります。

片仮名の50音表は本居宣長によって1775年ごろに、ほぼ確定したと考えられています。

平仮名の50音は明治33年の「小学校令」によるようです。

片仮名は漢文の傍訓として長い歴史があり、字形も字音も概ね定まっていました。

これに対して平仮名は鎌倉時代以降、漢語を交えた変体仮名による「漢字仮名交じり文」が使用されるようになり、漢字を崩したものか、仮名文字なのか区別が明瞭でない文章が記されるようになります。明治時代の初めまで続き、文章の読み方は人によって異なるもので、文字で意が伝われば良と考えられたようです。

片仮名は1音1字の系譜にあり、変体仮名は当字の系譜にあるのだと思います。

平安時代には仮名文学が盛んだったとされますが、この時代の仮名の実態は後世に伝わらなかったようです。土佐日記の書き出しは「男もすなる」ですが、このように書くと「お」と「を」の使い分けは問題になりません。平安時代には「乎とこもすなる」だったか「於とこもすなる」だったかが問われる訳ですが、いずれの写本も存在します。日本には忠実な写本をする習慣はなく、鎌倉時代以降のものしか残りませんでした。

本居宣長の「字音假字用格」は、漢字で書かれた、古事記、日本書紀、万葉集の中にある、1音1字の書記法によって記された「仮字」の「用法」を説明したものです。

仮字として使われた漢字が、どの片仮名の文字と対応するかを示しました。

本居宣長の片仮名による50音表は江戸時代の日本語の音節を表す文字セットではありません。奈良時代以前の1音1字記法の仮字(漢字)の字音の分類のインデックスです。

本文の始めの方で「イヰエヱオヲの假字は字音のみならず御國言におきても後世多くは錯亂して善く是れを辨ふる人無くして數百年を經たり」と言っているように、江戸時代には、イヰ、エヱ、オヲ、の声音の区別は既にありませんでした。本居宣長にとって千年以上前の声音の問題は、別に論ずることにして、仮字の用法を著わしました。

本居宣長以前にも様々な50音表があり、多くが仮字(漢字)を使って表されていました。「字音假字用格」は、片仮名と仮字の対応を確定し、広く受け入れられました。

しかし、平仮名は字形も一様ではなく、片仮名との対応も不明瞭なまま、明治を迎えました。

万葉仮名

万葉仮名は「万葉集の仮名」や「万葉の時代の仮名」と言う意味だろうと思います。

この時代には仮名文字はなかったと考えられ、万葉仮名の文字は「漢字」です。

ただし、伝来した万葉集の写本は平安後期以降のものとされ、すべて漢字仮名交じり文の読み下し文が添えられてい伝わりました。

したがって、意味や鑑賞する目的には、元の漢字列は見るに必要性がありませんでした。

万葉集の歌の記法は1つではなく、漢文、1音1字、当字、があります。

集歌4061の「保里江欲里水乎妣吉之都追美布祢左須之津乎能登母波加波能瀬麻宇勢」は、1文字ずつ拾い読みすると、

「ほりえより、みずをひきしつつ、みふねさす、・・・」、

「堀江より水脈引きしつつ御船さすしづ男の伴は川の瀬申せ」と読めます。

これは、1音1字の記法で、古事記の併序に説明があります。太安万侶は全てを1音1字で書くのは冗長だとして、古事記を漢文のベースに、ことわり書きして、1音1字の記法を交えました。

集歌4の「玉尅春内乃大野尓馬數而朝布麻須等六其草深野」は、「たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野」と読まれます。

「玉」を「たま」と2音節で読むので、1音1字の記法より少ない文字数で記述できます。

これは「玉」の漢字の呼び名が「たま」となるほど、漢字が定着したので可能になった方法です。全てが同様に表せるわけではないので、「布麻須等六」のように1音1字と併用されます。この「六」を「む」と読むのは訓で、本来の1音1字を外れています。

集歌669の「足引之山橘乃色丹出与・・・」は、「あしひきの山橘の色にでよ・・・」と多くが訓で読まれています。

集歌4471の「・・・安之比奇乃夜麻多知波奈乎都刀尓通弥許奈」は「あしひきの山橘をつとに摘み来な」で、「山橘」を「夜麻多知波奈」と読む根拠になります。

集歌4の「玉尅春内乃大野(たまきはる宇治の大野)」の「たまきはる」は「魂きはる」や玉を刻むなどとされ、宇治を導く語のようです。

「玉」は、声音の「たま」と言う語の意で使用され、「春」は、声音の春夏秋冬の「はる」の語ではないようです。いずれも当字とされるものだと思います。

この歌では「馬」は「うま」と読んだかどうかは分かりません。

当字を使って記す記法は、鎌倉時代以降の漢語と変体仮名による漢字仮名交じり文に繋がるものだと思います。

当字を使った歌には漢文訓読由来の記法も使われています。「不見(みず)」、「所見(みゆ)」、「不聞(きかず)」、「所聞(きこゆ)」などや、「無用(いたづら)」、「将通(かよはむ)」などです。

真仮名

漢字のことを「真名」、あるいは「真字」と書いて、「まな」と呼んでいたようです。

文字は漢字だけだったので、敢えて「漢字」とは記さなかったことは推測できます。漢字で人や物に名を付けることは真名だったことも推測できます。

やがて、正しい書き方や楷書を真字と言ったことも推測できます。

こう考えると「真仮名」は正しい仮名で、仮名文字かとも思えますが、真仮名は「漢字」です。

万葉仮名と同義とされています。

しかし「真仮名」が実際使われた例を見ないので探すと、「彫刻永平正法眼蔵縁由」(西尾市岩瀬蔵)と言う「国文学資料館」が公開している資料がありました。

巻末に、寛政12年(1800)永平寺孤雲閣識、とあります。「コノ書。宗祖ノ御手澤ハ。全部ミナ俗假字ヲモテ御草稿アリテ。學人ニ説示シ玉ヘハ。俗假字ヲ以テ拜寫センコト。舊來ノ正義ナリトイヘトモ。經豪和尚手澤ノ抄本ヲ拜閲スルニ。本文參注トモニミナ眞假字ナリ。」とあります。俗假字と眞假字とあります。しかし、これには仮名が付されていて「ヒラガナ」、「カタカナ」と振られています。

「正法眼蔵」の伝本の中には「真字正法眼蔵」と呼ばれるものがあるようです。Wikipediaの説明では、10種類ぐらいの禅語録からの抜き書きで「正法眼蔵」を執筆する際のネタになったもののようです。同時に、「仏教者の主著は、全て漢文で書かれていた」ともあるので、「真字」は「漢文」のことのようです。

江戸時代の認識は、真名=漢文、真仮名=片仮名、俗仮名=変体仮名、のようです。

変体仮名

平仮名の異体字を変体仮名と言うようです。

本居宣長の「呵刈葭」を村田泰足が文化8(1811)に写したと言う奥書のある文書の一部を、後述の「江戸時代の仮名遣い」の項で図示します。

「也」の崩し字は「なり」と2音節の変体仮名で、ゟ(より)や、「事」の崩し字(こと)も使われました。

「みん人の心して見べし」の最初の「み」と「みべし」の「見」は崩し方が異なる「見」が書かれました。崩し方の大きい方を仮名と見ても良いですが漢字と仮名を区別する基準はありません。

「あ」は「阿」とも書かれ、「の」は「能」の崩し字が使われています。

万葉集4の「玉尅春内乃大野尓馬數而朝布麻須等六其草深野」は、仮名と漢字を分ければ「たまきはるうぢの大野に馬なめて朝ふますらむその草深野」です。

おそらく平仮名は、漢字以外の部分を区別して書くために始まりました。万葉集の時代の漢字部分は、大、野、馬、朝、草、草深など、最も早く日本語になった漢字です。

漢字の字義が日本語の意味と一致し、訓が1つの漢字となった山や草は、文字の名(字音)として、訓で呼ばれることがほとんどだったものと思います。

鎌倉時代以降の書簡などの日常的な文書は、変体仮名による漢字仮名交じり文のようです。この時代には、漢字は漢語を記すようになります。漢語は中国語と言う意味ではなく、熟字のことです。漢字は本来、1語1音1字で、造語は会意形声などで漢字を作るものでした。日本では漢字を組み合わせて熟字で造語しました。それが可能だったのは漢字と、それ以外を書体の異なる文字で書いていたからです。

後述の「呵刈葭」の例でも、「全文」、「万葉」と言った漢語(熟字)は明確な漢字を書いて、それ以外は筆にまかせて書かれています。

変体仮名は字形が多様で、片仮名のように統一されていませんでした。片仮名は本居宣長の「字音假字用格」で、字形や1音1字の漢字との対応が統一されました。

平仮名に相当する変体仮名は明治になっても多様なままでした。「官許單語篇 」や「小學 讀本」は、片仮名は50音表が示されましたが、平仮名は「いろは」でした。

片仮名と平仮名の対応が示されたのは明治33年のことのようです。これで平仮名は、崩し字から、独立した日本語の文字体系になりました。

本居宣長の片仮名

直音

| ア |

| キ |

ク |

ケ |

コ |

| シ |

ス |

セ |

ソ |

| チ |

ツ |

テ |

ト |

| ニ |

ヌ |

子 |

ノ |

| ヒ |

フ |

ヘ |

ホ |

| ミ |

ム |

メ |

モ |

| イ |

ユ |

エ |

ヨ |

| リ |

ル |

レ |

ロ |

| 井 |

ウ |

ヱ |

ヲ |

本居宣長の「字音假字用格」は安永5年(1776)に出版されたようです。書名が示すのは「仮字」の「用法」です。

「仮字」は、古事記、日本書紀、万葉集の中にある、1音1字の記法に使用された「漢字」のことです。

本居宣長の時代の数百年前から、イヰ、エヱ、オヲ、の声音の区別は既に無く、これらを入れ替えた様々な50音表がありました。

本居宣長は、片仮名で50音表を示し、仮字に使用された漢字を分類しました。

1音1字の「於」はオ、「乎」はヲとしました。万葉集に「乎等古乎美奈能(をとこをみなの)」(4317)のようにあって、「男」には「ヲトコ」、「女」には「ヲミナ」と読み仮名を付けるのが正しいと考えられるようになりました。

本居宣長の人世代前の国学者、ふじはらの宇万伎は「静舎随筆」(上田秋成全集(中央公論社)巻6)に「いゐえゑをおはもとより。すへて仮字の用さま其法ありと見えて。百千の言葉のことはといへともたかへるものをいまだ見す。」と書いています。 宇万伎は、どの国の言葉でも、清濁と軽重があり、「いえを」は「軽き」、「ゐゑお」は「重き」だと説明しています。

これは徳川宗武の問いに答えたもので、問いの結びの部分は「筆にまかせて書たるを。写し来して。愚なる者は法のことくおほゆるへし。このいゐえゑおををほうとすれは。却て古言の意をさとる事を得す。」となっています。

宇万伎や徳川宗武の時代には「いゐえゑをお」を使い分ける理由は伝わっていませんでした。徳川宗武は、適当に書いたものを決まりごとののように教授していたのでは愚かなものは古言をさとる事ができないので悪習なのではないかと聞きました。

ここで、答えと問いで「いゐえゑをお」と「いゐえゑおを」と「おを」順番が逆になっているのは、おそらく故意です。つまり、「あいうえを」か「あいうえお」かと言うことです。宗武は「あいうえお」派で、宇万伎は「あいうえを」派のようです。

「字音假字用格」が示される前の50音表は多くが1音1字に使われた漢字で書かれました。ア行のアイは阿伊と記されましたがウは「宇」のものと「于」のもののがあるようです。

「宇」の音符は「于」なので、これは差がないと見なせます。

ア行のオの場所には、汗乎於遠袁を書いたものがあり、ワ行のヲの場所には、汗と於、を記したものがありました。これは本居宣長によって、オは於、ヲは汗乎遠袁が正しいとされました。

本居宣長によって、正誤が決まった箇所は、ア行、ヤ行、ワ行です。本居宣長は、ヤ行、ワ行の文字を丸で囲み、「拗音」と注記しました。

「客(きゃく)」や「華奢(きゃしゃ)」は、漢字の「音」から生まれた日本語です。本居宣長は漢語が日本語になる前の日本語に拗音はなかったと考えたようです。

したがって、拗音は1音1字の漢字で説明されるものではありません。しかし、拗音から直音となった、ヤ、ユ、ヨは、万葉集などで使用されています。

「きゃ」のように小さい文字を付記する記法はなかったので、本居宣長は文字通り直音に対する「曲がった音」として「拗音」を使用しました。

何の曲直かと言うと母音です。「き」の母音は「い」で、「きゃ」の母音は「いあ」と重母音になると言うことです。

重母音

|

aa

ア |

ai

イ |

au

ウ |

ae

エ |

ao

オ |

ia

ヤ |

ii

イ |

iu

ユ |

ie

エ |

io

ヨ |

ua

ワ |

ui

イ |

uu

ウ |

ue

エ |

uo

オ |

|

ea

ヤ |

ei

イ |

eu

ユ |

ee

エ |

eo

ヨ |

oa

ワ |

oi

イ |

ou

ウ |

oe

エ |

oo

オ |

日本語の母音は「あいうえお(a,i,u,e,o)」と認識されるので重母音は表のようになります。

「いい」のように同音が重なる場合、「いい」とも「いー」とも解せます。、「いい」と「いー」は区別できますが、「言い訳」は「いいわけ」とも「いーわけ」とも言います。

イを2回言うことや、長音になることは、50音表と直接関係ないので、50音表には、いずれも「イ」と記すことになります。

aa、ii、uu、ee、oo、は、ア、イ、ウ、エ、オです。

「いい」は2回「い」と言うことで、「いー」は息を吐き続けて伸ばすことです。2回「い」と言うには、途中で息を吐くのが止まり、改めて2つ目目の「い」を言います。これは長音より改まって聞こえます。文節を話す時には息を吐きながら口の形を変えて音を変えますが、促音や、同じ母音を繰り返すには気流が一旦止まることになります。

「いあ」は、息の吐き方を変えずに発声すると、「いあ」とは聞こえません。これを「ヤ」と記します。

「試合(しあい)」は、あわてて言うと「しゃい」になってしまうと言うことです。ローマ字書きでsiaiと書いて、「si-ai」を「s-iai」と見ると「s・yai」としか発声できないと言うことです。「しあい」と言うには、「し・あい」と「し」の後で気流を止めることが必要です。

「キュウリ」は「木瓜」と書いて「きうり」です。kiu も気流を保って言えば k-yu としか発声できません。「言う」は「いう」とも「ゆう」とも言います。

「ピノキオ」は慌てて言えば「ピノキョ」になります。しかし「いお」は気流を変えずに言えます。詰めて言えばヨだと言うことのようです。

これがヤ行のヤユヨです。また、「ケア」も「ケヤ」になって、ea、eu、eo、もヤユヨです。

ワを同じようには説明できませんが、「うあ」と「うわ」は区別がないと言うことだと思います。ワは「う」の口の形から初めてアと言うことです。

wwa を「うーあ」と取るか、「うわ」と取るかと言うことなのだろうと思います。

また、oa もワのようです。確かに「講和」は「こうわ」、「こうあ」、「こおあ」と言っても違和感はありません。

ここまでに説明されていない、表の白の枠は、後(うしろ)の音の仮名に解されています。確かに「家(いえ)」は「え」と言い、「魚(うお)」は「お」と言います。

また、「貝(かい)」は、kai と ai を含みますが、文字表記は「かい」で「い」だけが記されると言うことかと思います。

「試合(しあい)」の「合」は、「あい」と2つの仮名で書くので、50音表としては表のように表すのだと思います。

これで、直音の50音の表の書く枠の音は定まります。しかし、目的は表記です。

左表の青い枠は、50音表の中で一義な仮名です。白枠の音は、他にもあります。このうち、ヤ行のi、e、ワ行の u は、表記上区別がないと見られました。

ワ行のi、e、o については、異なる文字、ヰ、ヱ、ヲを割り当てました。

オヲについては、「息」を例に挙げています。息は「おき」とも言ったことが知られるようです。古事記、日本書紀には息長氏があり、「おきなかうじ」と伝わったようです。

万葉集4458「於吉奈我河波半(おきながかわ)」は息長川の1音1字表記と見られ、息は「おき」でした。

類例は、伊吉豆伎(いきづき)881、伊久豆君(いくづき)3458、伊伎豆久(いきづく)3527、伊吉尓(いきに)3539、伊伎豆加思(いきづかし)3547、伊伎都久(いきづく)4421、が」あります。

息は、「於き」、「伊き」でした、したがって、於(お)は伊(い)の属すア行のオとされました。

ヲは、「居る」が「ゐる」、「をる」の関係にある事で説明されました。

久毛為(雲居)3441、3720、4003、4355

遠良武(居らむ)862、868

乎良牟(居らむ)3475、3749、3936

乎流(居る)3380、3669、4439

為流(居る)3523、3357

為弖(居て)3568、3972、3993、4003、4372

乎礼婆(居れば)3707、4008、4400

為天(居て)864、遠留(居る)877、遠良牟(居らむ)881、乎良米(居らめ)3731、

可久里為(隠り居)3383、乎浪牟(居らむ)3938、乎礼騰母(居れども)4209、

可尓波乃多為尓(可尓波の田居に)4456、伎為都々(伎為都々)4462

とあって、「いる」と読む場合は全て「為」が使われました。「おる」と読む場合は、乎、遠が使われました。

このことから、ア行ではなく、ワ行とされ、井ル、ヲルが正しい振り仮名とされました。

「居(い)る」は、すべて「為」が使われ「井」です。1音1字の「井」は、万葉集3439「都追美井乃美都(堤井の水)」、3398「伊思井乃手兒(石井の手児)」の2つのようです。

「伊」は1音1字の歌の中で300種以上で使用されていて、為や井は区別されていることは確かです。

エに当たる「衣」は、衣我多奇(えがたき)や衣天(えて)のように、「得る」に使われています。

ヱに当たる「恵」は、許恵(声)、宇恵(植)、佐恵々々(さえさえ)、須恵(据え、末、玉)、由恵((われ)ゆえ(に)、故、)、恵麻須(笑ます)、佐和恵(さわえ)、与之恵也之(よしえやし)、於毛布恵尓(思うえな)、恵美(笑み)、等恵良比(とえらひ)です。

「字音假字用格」には平仮名による表記もあって、「井ヱヲ」は、「ゐゑを」に当たります。しかし、平仮名が変体仮名だった時代には、「いろはに」は様々に書かれました。

変体仮名は片仮名と異なり、漢字を崩したことがはっきりしていて、崩し方の度合いの異なる崩し字を混ぜて書いていることから、元の漢字を知って書いています。

い(以)ろは、うい(為)の、こえ(衣)て、え(恵)ひも、ちりぬるお(於)、お(越)くの、などと記されていました。

「官許單語篇」(明治7年)では、ほとんどが現在の「ひらがな」の字形ですが、い(い)ろは、うい(ゐ)の、こえ(江)て、え(ゑ)ひも、ちりぬるお(を)、お(於)くの、でした。

本居宣長が1音1字に依って定義した片仮名は古典に振り仮名をする目的のもので、日常使われた変体仮名には何の影響もなかったのだと思います。

いろは歌は「歌」なので、色、有為、越、酔、助詞のを、奥、と解されていて、本居宣長の振り仮名なら、い、ゐ、え、ゑ、を、お、となるところです。

これらが一致するようになるのは明治33年も「小学校令改正」のようです。

和漢朗詠集上巻、春、鶯に「台頭有酒鶯呼客」とあって、「ダイノホトリニサケアリテウグヒスキヤクヲヨビ」と仮名が振られました。

規約(キヤク)と客(キヤク)は異なる声音ですが、表記上区別がなかったようです。この状態は1946年、終戦後になって、「現代かなづかい」が片仮名の小さい「ャュョ」を組み合わせる記法を定めるまで続いたようです。

現在でも声音が異なるのに表記上区別がないものがあります、用(よう)、酔(よ)う、は仮名文字で書けば区別がありませんが、声音では異なっています。

前者は一息に「よう」と言い、後者は気流を調性して音節間に無音を作っています。これは、後者が「よう」+「う」と合成してできた語だからなのだと思います。

漢字の導入によって生じた語の活用、熟字による造語によって生じた音節の組合せ、によって生じた問題は、気流の調整で回避されて来たようです。

「ん」について

口を閉じたまま「む」と言えば「ん」としか聞こえません。「む」と言うには口を開く必要があります。

本居宣長の「字音假字用格」(1776)には「此三つの音の事は予別に漢字三音考を著して委しく辨せり。」とあって、「字音假字用格」と「漢字三音考」はセットです。

「漢字三音考」は「外国の音正しからざる事」や「鳥獸萬物の聲」と言う章があって人だけでなく動物も音でコミュニケーションすることが知られています。

「ンは全く鼻より出る聲にして、口の音に非ず」なので「皇國の五十連音の五位十行の列に入らず」としました。

所見、不所見

万葉集には1音1字や漢文の他に、当字による歌が沢山あります。そうした歌では漢文由来の表記法が使用されています。最も多いのは「不見(みず)」のような「不+動詞」です。

そうした中に「不所見(みえず)」があります。「不所見」は漢文にはない記法と思いますが、「所見」はあります。漢文であれば「見るところ」ですが、万葉集の歌では、「見ゆ」です。同様の「所+動詞」は「所聞(きこゆ)」「所念(おもほゆ)」「所取(とらる)」「所知(しらる)」「所忘(わすらゆ)」など沢山あります。

「故德有所長而形有所忘」(荘子、德充符5)は「故に徳に長ずる所有れば、而(すなわ)ち形に忘るる所有り」と読まれるようです。 続く「人不忘其所忘而忘其所不忘」は、「人は其の忘れべきを忘れずして、其の忘れざるべき忘る」と読まれるようです。

「みゆ(所見)」、「きこゆ(所聞)」は、それぞれ1語ですが、元は「動詞+助動詞(ゆ)」と考えられているようです。助動詞の「ゆ」は動詞に、受身、可能、自発の意を付与します。漢籍の「不忘其所忘」は「忘れべきを忘れずして」で「所」は「べき」で「可能」です。

万葉の時代に、漢籍を読むときと、歌謡で「べき」、「ゆ」と使い分けたのかどうかは分かりません。

「不所+動詞」の記法は、日本での発明品のようですが、見、聞、忘、取、念、知、觸、宿、寐、寝の動詞で使われています。みゆ、きこゆ、わすらゆ、とらゆ、おもほゆ、しらゆ、ふれらゆ、いねらゆ、と言った語があって、その未然形に打消しの「ず」を付けたと見ることが出来るもののようです。

また、これらは、「得ず」との合成と考えても不思議のないものです。

「所+動詞」の記法は、37の動詞で使用されていて万能のようです。

「所見」は「みゆ」です。「見る」と「見ゆ」は、他動詞、自動詞の関係で説明されるようです。「自動」にこだわると分からなくなりますが、何々を「見える(見ゆ)」とは言わないと言うことのようです。

「所焼」は、「やくる」、「やけ」と読まれています。「焼く」の自動詞は「焼ける」です。

「焼く」を、焼かない、焼きます、焼く、焼く時、焼けば、焼け、のように4段活用するのが他動詞のようです。

焼けない、焼けます、焼く、焼くる時、焼くれば、焼けよ、が下二段活用の自動詞のようです。終止形が「焼く」なのが気になりますが、「所焼」は、助動詞の連用形「やくる」のようです。

ただし、938、1006の「所知」は、「しらせ」と読まれています。

「知られる」と「知らせる」は意味が違います。

しかし、938高所知流(たかしらせる)が、「たかしらるる」で都合が悪い理由は分かりません。最後の「流」は送り仮名で自然に思えます。

見聞忘取念知觸宿寐寝以外の所+動詞(万葉集)

|

| やくる、やけ |

濕 |

ぬれ |

偲 |

しのはえ、しのはし |

| ぬれ |

縁 |

より、そり、(よそり) |

哭 |

なかゆ |

| いはれ、いはえ |

泣 |

なかゆ |

云 |

いはれし |

| いたき |

依 |

よせ、よれる、よそり、よそる |

贈 |

おくれ |

| まかれ |

詐 |

あざむかえ |

聆 |

きこゆ |

| おもほゆ、おもはえ |

沾 |

ぬれ |

打 |

所打沾(うちぬらさえぬ) |

| をらえ |

落 |

ふらえて |

生 |

うまれ |

| いゆ |

因 |

よそる、よそり |

聴 |

きこゆ |

| ころはえ |

照 |

てらせる |

光 |

てれる |

| あらはれ |

漬 |

ひちて |

遺 |

おくるる、おくれ |

| のらえ |

佐 |

たすくる |

遊 |

あそばし |

| むだかえ |

經 |

ふれ |

作 |

つくれる |

| まけらゆる |

|

|

|

|

助詞の「を」

本居宣長の「字音假字用格」には「乎」が助詞の「を」であることに触れていないようです。

万葉集の1音1字の歌の中で、於が190ぐらいありますが、乎は400以上あって、200以上が助詞の「を」のようです。

今日でも助詞の「を」や「は」は、記述上の分離符号の機能をもっていて、読み易さに貢献しています。

万葉集の1音1字の歌の中で、「者(は)」が使用されているのは以下の歌のようです。

3382 宇麻具多能祢呂乃佐左葉能都由思母能奴礼弖和伎奈婆汝者故布婆曽毛

3670 可良等麻里能許乃宇良奈美多々奴日者安礼杼母伊敝尓古非奴日者奈之

3746 比等能宇々流田者宇恵麻佐受伊麻佐良尓久尓和可礼之弖安礼波伊可尓勢武 |

3382「汝者故布婆曽毛」汝は恋ふばぞも、3670「多々奴日者安礼杼母」立たぬ日はあれども、「古非奴日者奈之」恋ひぬ日はなし、3746「田者宇恵麻佐受」田は植ゑまさず。

「者」は助詞の「は」のようです。

これらの歌では、能(の)、乃(の)、婆(ば)、弖(て)、之(し)、尓(に)、なども視覚的に文節を区切る候補になっているようです。

日本に伝来した漢籍がどんなものだったかは伝わっていないものと思いますが、本来の文書は漢字を区切りなく並べるものです。

万葉集の歌も区切りなく漢字が並べられました。

論語学而篇の最初は、「子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不慍不亦君子乎」(欽定四庫全書論語精義)で、「乎」は文節の認識に役立ったはずです。

「者」も同様に漢文由来の文節を区切る機能があったものと思います。

こうしたことは、1音1字の歌より、当字の歌に多く、「不見(みず)」や「不所見(みえず)」、「将に」など漢文訓読由来の言い回しが取り入れられ、視認性を高める効果もあったのだと思います。

句読点

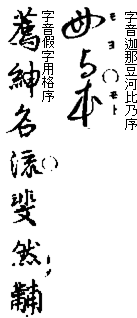

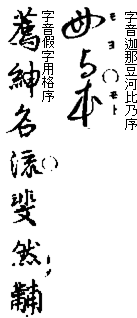

本居宣長の「字音假字用格」には、2つの序が付けられました。最初の序は漢文、次に真名による仮名書きです。

両方の序文には、句読点として〇が記されました。

漢文の方は「流」の右に〇を記して「薦紳名流、斐然として」と分離します。

真名による仮名書きの方は、全文に片仮名の振り仮名が付けられ、振り仮名の分離位置に「モヨ〇モト」のように〇が書かれました。

話し言葉である日本語を写した1音1字には本来句読点は不要でした。話し言葉は単語単位に区切って発声したりはしません。

母語である話し言葉は言語による思考と不可分で、一連の意味のある文節として一息に発声されます。

分離する箇所は自然に認識されるようにできているので、読み上げれば話し言葉として理解されます。

しかし、日本語は、漢字の伝来によって、日本語に無かった言い回しや、漢語を取り入れました。その結果、分離符合がなければ、一意にならないものになりました。「なぎなた読み」と言うのも、そうした状態を認識していたことを指すものと思います。

それだけでなく、日本語の文章は、声音より多くの情報を持つようになりました。漢字の伝来から考えると日本語も声音で聴覚によって解釈されることから始まったはずです。しかし、声音の「みる」は、見、観、監、看、診、視、閲、覧、省、相、瞻、瞰、題、眄、胥の訓となって、文字で記す時には使い分けられています。

一方で、「用(よう)」と「酔(よ)う」は、声音は異なりますが、仮名で書けば区別がありません。これは「酔う」を仮名で書くことがなかったからだと思います。

鎌倉時代以降の日常的な文書では漢語と変体仮名の漢字仮名交じり文が使用されたようです。漢字仮名交じり文は漢字と仮名が語を分かつ働きをしています。

また、文字は様々な崩し方で書かれ大きさも多様で、一行の文字数を揃えることもなくなり、切りの良い所で改行されました。

分離符合は書く必要がなく、長い間「行く」が「ゆく」でも「いく」でも何も問題がなかったのだと思います。

日本語は、文字で声音を裏打ちする言語になったようです。

図は定家本土佐日記の用字です。平安時代の仮名文学を鎌倉時代の始めの定家が写しました。

「(節忌するので)魚はいらない」と言う箇所です。魚(いを)は、おそらく仮名書きですが、不用は良く分かりません。

「ふよう」と読み書きしたと考えれば「不用」と言う漢語が定着してしていたことになります。不は仮名なのかも知れません。

「もちいず」と読み書きしたのなら、漢籍由来の語法が定着していたことになり、「用」を「よう」と読むこともなかっただろうと思います。

確かに万葉集の1音1字の歌には「よう」と読まれている語はありません。定家本土佐日記には「十六日けふのよう(夜)さつかた京へ」があります。

「酔う」は、全て「ゑひ・・・」で「ゑふ」はありません。

「Dictionnaire Japonais-Français」には、「Yei、yô、yôta エイ、ヨウ、ヨウタ. s'enivrer」とあって、「酔う」は室町時代には「よう」だったようです。

古くから、一息で言う「よう」と、2息の「よう」は使い分けられていたようです。

濁点、半濁点

濁点や半濁点を書く必要があるのは「ひらがな」や「カタカナ」で記すからで、助詞や送り仮名以外を漢字で記した文書では、あまり出番はありません。

濁点の起原は良く分からないようです。江戸時代には現在と同じように点を2つ書く記法に統一されていたとされているようです。

文部省が出版した明治8年の「小学入門 乙号」にはカタカナの濁音と半濁音(次清音)の表があります。良く分からないのは、声音は「アカサタナ」の順ですが、濁音は「ガダザバ」の順になっています。「ひらがな」は「いろは」で収められ濁音は上げられていません。

奈良時代以前は声音と濁音は書き分けられたと考えられています。

3382「・・・奴礼弖和伎奈婆 汝者故布婆曽毛(濡れて我来なば汝は恋ふばぞも)」のように、「来なば」、「恋ふば」は「婆」、「汝は」は「者」と書き分けられています。

3452「・・・仁比久佐麻自利於非(新草交じり生ひ)・・・」のように、「交じる」の「じ」は濁音だったようです。末由美波自伎(真弓はじき)や於夜自、於奈自(同じ)も同様だったようです。

このことから、本居宣長の著述など国学者は濁点を振ることを心掛けたようです。

平安時代の仮名文学以降、濁点が付けられなかったと考えられているようですが、実際に平安時代に書かれたものが伝わっている例はないようです。

熟字と変体仮名の漢字仮名交じり文では、助詞などだけが仮名なので、省略しても不自由はなかったようです。

繰り返しを示す記号に濁点付きがあることから、濁点は何らかの法則性によって、清音から派生すると考えられてきたようです。

徒然(つれづれ)、下下(しもじも)、散々(さんざん)などが思いつきます。

また、月(つき)が望月で「づき」になります。川(かわ)が谷川で「がわ」となります。

一方、日は「ぴ」、程(ほど)は「ぽど」が先で、天日(てんぴ)や「よっぽど」と言っていたものが、日(ひ)や程(ほど)と清音化したのだとも言うようです。

万葉集には、797久奴知許等其等(くぬち(国内)ことごと)、4323等伎騰吉(時々)、4381、4391久尓具尓(くにぐに)、4301安可良我之波(赤ら柏)などがあります。

「ジヂ」と「ズヅ」は、「字音假字用格」にあって、本居宣長の時代には声音としては区別がなかったことが分かります。

万葉集の1音1字の歌では、治、遅には「ヂ」が当てられました。夜麻治(山道)、伊弊遅(家道)、奈良遅(奈良道)のように使われました。

また、可良加治(韓楫)のように、「楫(かぢ)」となりました。

3504「波流敝左久布治能宇良葉(春へ咲く藤の末葉)・・・」のように植物の藤は「ふぢ」になりました。

3358「・・・0布自能多可祢(富士の高嶺)・・・」のように山の富士は「ふじ」になりました。

藤と富士を書き分けたとして、声音の差があったとは言い難いように思います。

「ズヅ」については用字に区別がないと判断したようです。

仮字を用ゐさる前は

ふじはらの宇万伎(うまき、加藤美樹)は「静舎随筆」(上田秋成全集(中央公論社)巻6)に田安中納言(徳川宗武)との問答を記録しました。

宗武は「仮字を用ゐさる前は。たゝ言辞のみにて伝えしとも。又こゝに作り出したる字のありしかと。仮字書の出来たりしより。此国の文字廃たりともいへり。」

このことに宇万伎は、何も答えていません。

宗武は「応神天皇の御宇。百済の王仁をめししかは。此御字そ初めなりける。悉曇は推古天皇の御宇。・・・」と漢字や悉曇文字の伝来を説明しています。

「それより前に有へきにはあらす。然仮字は字音のみを用うるのみにて。」

そして、「これそすめら御国の安らなる手ふり也ける。」と、日本語の仮字の現状認識について同意を求めます。

御国の文書は「筆にまかせて書たる」もので、仮字に「厳密な法則性はない」と言うことです。例えば、「平上去入にも。清濁にも拘わらす。」、天をテと半声だけを使ったり、弘をヲ、麻をバと読んだり、音だけでなく、木をコ、沼をヌと仮字にします。「しめきかしるにそめ衣といふを、そめきかしるにしめ衣といへる類」、「馬をうまとも。むまとも書類」があります。「みな其意を得て見ればしらるゝ事」です。

宇万伎の答えは、今のことをについて言えば、山城大和の人とあつま人の言葉は異なっているが、その心を得て知ることが出来る。これは文字に、そのまま仮字で写しても成り立つ。

その通りだが、あまねく人に知らせ、後にも残す文書は、正しく書くことが必要で、方言のままでは年経ては知り難く、見る人を惑わせる。と言うことです。

宗武の問いと宇万伎の答えは、今日でも繰り返されているものです。今日では、江戸中期の国学の成果に答えを求めようとしますが、そこには答えはありません。

すでに失われていて、国学者は発掘的に古代の日本語像を作り出しました。

今日改めて分析を行えば異なった知見が得られるものと思います。

仮名遣い

江戸時代には漢字かな交じりで文章が記されましたが変体仮名が使用されました。国学者が問題にしているのは日常の文章を記す方法ではなく、古典に傍訓を付けるようなことです。

本居宣長の「字音假字用格」の書名も、1音1字の表記に使用された仮字の字音と用法を明らかにすることです。明治時代になって活字によって漢字と仮名とが明確に区別されると「仮名遣い」を定めることになりましたが、その根拠は国学に求められました。

「現代仮名遣い」は昭和61年の内閣公示のようです。これによって廃止となったのは「現代かなづかい」(昭和二十一年内閣告示第三十三号)のようです。

仮名遣いは、直音、拗音、撥音、促音、長音の用語で説明されています。

日本語の声音は仮名文字ですべて表されます。仮名文字は日本語の音節を表す文字で、母音、子音+母音に文字を割り当てたものです。

50音と言いますが、これは清音の数で、それぞれに濁音があります。仮名遣い(かなづかい)の「遣い」は「つかい」なので、「つ」の濁音が「づ」です。

50音の「は行」には半濁音があります。

このように50音を元にした清音と濁音、半濁音を合わせて「直音」のようです。

直音に対して「拗音」は「曲がった音」の意のようです。きゃ、きゅ、きょ、のような、小さい「ゃゅょ」を組み合わせて1音節を表すものです。

50音の分類では、母音は「あいうえお」で、(重母音ではない)単独の短母音です。直音は全て「(子音+)単独の短母音」です。「やゆよ」も子音/j/を伴って、[ja]、[ju]、[jo]のようです。「やゆよ」は、それぞれ「いあ」、「いう」、「いお」に似ていて、1音節で[ia]、[iu]、[io]の二重母音でもあるようです。

きゃ、きゅ、きょ、は、kia、kiu、kio に似て、小さい「ゃゅょ」による表記が使用されるまでは「きあ」や「きや」のように記されたようです。

したがって、拗音は母音が「い」の「きしちにひみり」と「ぎじぢびぴ」で生じます。これを「開拗音」と言うようです。

「現代仮名遣い」の拗音は母音「い」に関したものですが、「ぐゎ」は「合拗音」と呼ばれるようです。

チェンジなどの小さい「ぇ」は常用されますが「現代仮名遣い」の拗音ではないようです。同様に主に外来語の表記に使用される「小書き」の「あいうえお」も現代仮名遣い」の拗音ではないようです。

しかし、二重母音を表すために、母音を小書きして加えるのは、「曲がった音」、つまり母音が途中で変わる音節の表記で、拗音には違いないだろうと思います。

「ん」を「撥音」と言うのは良く分かりません。「ん」は、[n]、[m]、[ŋ]、[ɴ]、[ũ͍]、[ĩ]、が該当するようです。商人(あきんど)、踏んづける(踏みつける)、ぼくんち(ぼくの家)、たまんない(たまらない)など撥音便が知られます。

促音は、詰まっているのか、空白ができるのか、良く区別ができませんが、詰まっているのは「っ」の前の母音です。坂(さか)と作家(さっか、さくか)を唱えてみると、「さ」の母音を、空気の通路を塞いで急激に止めることは語彙の区別に重要なことのようです。「さくか」も「さつか」も「作家」とは聞こえません。

おっかける(追いかける)、とっかえる(取り替える)は促音便と言うようです。

記法としては「大君」は「おおきみ」、「王様」は「おうさま」だと思いますが、「おうきみ」や「おおさま」とも読んでいると思います。同じ母音が重なったのか、母音を長く発声したのかは重要ではないようです。「長音」は「おうさま」のような表記のことです。

長く伸ばすのは母音なので、「あかさたな・・・」の「あ列」は、「おかあさん」のように「あ」を加えます。「かー」と「か」の母音を伸ばすのと、「かあ」と2音節で言うのは異なっていますが、「長音」の名は前者を指すのだろうと思います。

以下、同様に「い列」には「い」、「う列」には「う」、「え列」には「え」を加えます。「お列」は「お」ではなく「う」を加えます。

カタカナで使用される長音記号は明示されていないが例示から見て、長音を示す「う」に相当するようです。「オカーサン」は想定外かも知れません。

「現代仮名遣い」に示される他の考慮点は以下のようです。

-

助詞の「を」は,「を」と書く。

-

助詞の「は」は,「は」と書く。

-

助詞の「へ」は,「へ」と書く。

-

動詞の「いう(言)」は,「いう」と書く。

-

次のような語は,「ぢ」「づ」を用いて書く。

「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」は声音では区別がないので、記述上の使い分けを説明します。

「じ」、「ず」を使うことに決めますが、元が「ち」、「つ」であったものが濁音化した場合は「ぢ」、「づ」とします。

同音の連呼(ちぢむ、つづみ)、二語の連合(そこぢから、うらづけ)

-

次のような語は,お列の仮名に「お」を添えて書く。

公(おおやけ)、凍る(こおる)、頬(ほお)などで、歴史的仮名遣いで、おほやけ、こほる、ほを(ほほ)、と記されたもの。

これは、明治以降に出版された書物を、現代仮名遣いに変換する場合のルールを示したものだと思います。

歴史的仮名遣い

「歴史的仮名遣い」は、昭和61年の内閣公示の「現代仮名遣い」の中で記述されていることのようです。

現在使用されているような仮名文字の使用は、明治になって学校教育や活字印刷により普及したもので、それより遡るものではありません。

ただし、その理論的な裏付けは、江戸時代の国学によって作られた古代の日本語の知識に依っています。

大君を「おほきみ」、魚を「うを」と書いたと言うのは江戸時代のことではありません。これは江戸時代になって国学者が、古事記、日本書紀、万葉集の1音1字の記法で記された部分からの推定を示したものです。江戸時代には「いゐ」、「えゑ」、「おを」などの音の区別は既に無くなっていて、伝承されていませんでした。1音1字の記法が使用された時代に仮名はなく、江戸時代には変体仮名が普通で、漢字で書くものを仮名で書くことも必要なことではありませんでした。

仮名文字が日本語の全ての音節を表す文字となるのは明治になってからです。

「現代仮名遣い」の中で説明されているのは以下のようです。

-

歴史的仮名遣いは,明治以降,「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には,社会一般の基準として行われていたもの

-

今日においても,歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。

-

歴史的仮名遣いが,我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして,尊重されるべきことは言うまでもない。

-

この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり,この仮名遣いの理解を深める上で,歴史的仮名遣いを知ることは有用である。

-

付表において,この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。

付表には、使用されなくなった「ゐ」、「ゑ」についても記されています。

江戸時代の仮名遣い

平安時代には「仮名文学」が盛んになったとされます。平安時代の書記法には「漢文」と「仮名文」があったように受け取れます。

実際の「仮名文」は、漢字仮名交じりです。しかし、使用される漢字は少なく、山、里など訓が一般的な漢字だけが記されました。

日本語と意味が一致する日常的な漢字には、訓が字音として定着したものがあります。多くの漢字は様々な訓がありますが、山や里と言った漢字は訓が1つです。

こうした漢字と音節文字の仮名を組み合わせて、話し言葉を写すのが「仮名文」だと推測できます。

しかし、本居宣長の時代には、「仮名文」は使用されなくなっていました。

本居宣長は通信教育で国学を学んだと記されているのを見ました。賀茂真淵との書簡による問答で学んだと言うことです。本居宣長が問い、賀茂真淵が答えました。同様に、本居宣長と上田秋成の間でも書簡による問答が行われました。「日の神論争」と言われるようです。

本居宣長は「呵刈葭」を著わし、上田秋成とのやり取りを記録しました。鉗狂人(狂人に鉗(くびかせ))と記していて、上田秋成を狂人扱いする演出です。

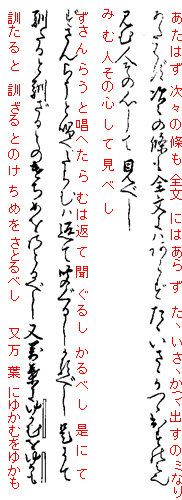

この書は、本居宣長の弟子たちが書写して伝わったようです。左図は村田泰足が文化8(1811)に写したと言う奥書のある文書の一部(2行ずつ2個所)です。

ここで示したいのは、本居宣長の「字音仮字用格」が扱ったのは、その時代の仮名遣いの問題ではないと言うことです。

江戸時代の日常の文書も漢字仮名交じりですが平安時代のものと異なり、熟字が多く、主に語は漢字で記され、仮名は送り仮名や助詞に使用されています。この時代には、漢文由来の熟字が日本語になっていました。

ここで使用されている「次次」、「條」、「全文」は、漢籍にあった文字が、ずっと前に日本語として定着したものです。

「次次」は「泰秋繁露・考功名」などにあって、広辞苑には、「すがいすがい」、「すぎすぎ」、「つぎつぎ」の3つが出ています。

こうした、日本語になった漢語が、どのように読まれたのかは、確かではありません。

江戸時代には、文章は読み上げて理解するものから、視覚的に理解するものになっていたのだと思います。

現代人は黙読によって、話し言葉よりずっと早く文章を読み取りますが、そうした能力は古代にはなかったと考えられます。文章は話し言葉と同じ仕組みで理解されたはずですが、文章を多く読むようになって、文章を音声に変換することなく、視覚的に理解するようになりました。

本居宣長の古事記などの手沢本が伝わったようですが、それは刊本です。本居宣長の時代には既に出版物として古事記などの書物を買うことができ、それに書き込みをすることで学ぶことが出来ました。

本居宣長の時代には、今日と同じように文字は、視覚的に読まれる時代に入っていたのだと思います。

「歴史的仮名遣い」の冒頭には「仮名遣いは,語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし」と記されています。平安時代の仮名文学も話し言葉を写すことで、読み上げて理解されました。

これに対して、江戸時代の文章は、読みが一通りに定まらないものだったのだと思います。

「静舎随筆」には徳川宗武の言葉として、「御国の安らなる手ふり」は「筆にまかせて書たる」と言っています。「みな其意を得て見れはしらるゝ事」であって、法則性を強調すると、愚者は真意を読み取ることが出来なくなると言うことのようです。それは古代も一緒だと言っています。

この文書は、濁点を必ず振っているようです。しかし、濁点は1つの文書の中でも有ったり無かったりする方が普通のようです。「ず」も「須の崩し字に濁点」、「春の崩し字に濁点」を書いています。

「けちめ」には濁点がないようです。「けじめ」と書いたのか、どう読まれたのかは分かりません。

図の文章を見ると、変体仮名が使用されています。「の」の音節を表すのは、「能の崩し字」と「の」が使われています。同じ文書には「乃」も使われています。

また、「いささかつつ出すのみなり」の「み」は「ミ」のようです。「みむ人その心して見べし」の最初の「み」は「見」で、「見べし」の「見」よりは崩されています。漢字なのか仮名なのかを判断する合理的な基準はありません。

また、「也の崩し字」や「ゟ(より)」などは、1文字で複数の音節を表す変体仮名とも見られるようです。

「いゐえゑおを」や「じぢずづ」と言ったことは、ほとんど漢字で記されているので分かりません。

本居宣長の「字音仮字用格」が扱っているのは、1音1字、あるいは真仮名、あるいは万葉仮名の漢字の読み方の規則です。これによって、「魚」は、「うを」と傍訓を振るべきだと分かると言うことです。しかし、古事記、日本書紀、万葉集に無い語彙は多くあり、その表記を定めるのは単に類推によることになるのだと思います。

平安時代の仮名遣い

定家本の1ページ目

乎とこ毛春といふ日記といふ物

をヽむなもして心みむとてする

なり楚れのとしヽは数の者つ可

あ満り飛とひの日のいぬ能時に

かとて数そのよし伊さヽかに物

耳かき徒くある人あ可たのよと

勢以徒とせ者てヽれいのことヽも

みな志をへてけゆなとヽりてすむ

堂ちよりい亭ヽ舟に乃るへき |

江戸時代の仮名遣いは、万葉仮名や平安時代の仮名文学とは断絶しているようです。

しかし、平安時代以前の文書は、ほとんど伝来しなかったようです。また、日本には忠実な写本を作る習慣もありません。

万葉集には平安時代の写本が一部伝来するようです。これらの伝本は、本来の漢字だけの記述ではなく、すべて仮名で読みが付されているようです。したがって、平安時代の仮名文字と、真仮名の関係を知ることはできます。しかし、仮名で書かれたのは、歌の読みで、普通の文書の書記法は分かりません。

適切なものが分からないので「定家本土佐日記」を見て見ることにしました。鎌倉時代に藤原定家によって紀貫之の真筆から写されたとされています。

しかし、これは鎌倉時代の書記法で記されたようです。1984年に再発見された為家本は、用字まで正確に写しているとされているようです。

定家が書写した翌年、同じ本から子の為家が再び写本を作ったと考えられているようです。その奥書に「紀氏正本書写之一字不違」とあることから最善本とされているようです。公開されているのは表紙と1ページ目の写真だけのようです。

いずれにしても、元になった本が平安時代に作られたものである証拠はありません。

定家本には最後の1ページ強の臨書とされる部分があります。なぜ最後の1ページ強分が2重に記されたのかについて説明が記されている訳ではありません。

しかし、雰囲気は定家本の本文より、ずっと為家本の最初のページに似ています。

これが、平安時代の仮名遣いなのだろうと推測することにします。

為家本の1ページ目

乎とこん数なる日記といふんのを

をヽむなんしてみんとて数るなり

それのとし能しは数のはつかあま

りひとひのひのいぬ能ときにかとて

数そのよしい散ヽかにん能にかきつく

あるひとあかたのよとせいつとせはてヽれいのことヽもみなしをへてけゆな

とヽりて数んたちよりいてヽふねに |

翻字する際には、漢字として読めるものは漢字で書きました。毛(も)、数(す)、能(の)は、仮名として記されたものです。

「日記」は特別で、この書のテーマです。これは熟字で漢語です。江戸時代の文書のように熟字が多く使われることはないはずです。

定家本には「講師」「郎等」「白散」「白浪」「忘草」「住吉」「明神」「梅花」「中将」などがありますが、為家本は分かりません。

定家本の1ページ目には「物」「心」「日」「時」「人」「舟」が、漢字として使用され訓で読まれました。

為家本では、すべて仮名で書かれています。

今日の仮名文字のように音節文字の最小セットと言うわけではなく、乎と「を」、能と「の」、のように1つの音節を複数の変体仮名で表記しています。主観的には為家本の変体仮名は少なく、江戸時代の文書に比べて、今日の状態に近いように見えます。

江戸時代の文書の「見」のように、崩し方の度合いの異なる文字を使い分けいて、表音の仮名なのか、「見る」と言う意味を持った漢字なのか区別できないような使い方はないようです。しかし、定家本の「見る」に相当する箇所の「み」は「見」を崩した字形になっていて、漢字を意識したものになっています。為家本は1ページ目の「みん」を見る限り、そうしたことはないようです。

万葉集にも完全な1音1字の歌と、山や人などの日本の語彙と一致して訓が字音と認識されるようになった漢字を混ぜた歌が、あります。

為家本は前者、定家本は後者の書記法の系統なのだと思います。

定家本の漢字の使われ方について、次の見開き2ページを見ました。所、夜、地、や廿二日と言った日付があります。また、「願い」「思う」「見る」があります。

「たひらかに願たつ」なので「願」は「ねがい」のようです。

「わかれかたく思いて」の「思ふ」は動詞で、「思(おも)いて」と送り仮名が付されました。この箇所は、「思ひて」と言うのが「歴史的仮名遣い」だと思いますが、「思いて」と記されています。もっと明瞭なのが17/56コマ左ページ(29ページ)の「人を思いて」です。(歴史的仮名遣いの根拠は万葉集4081の可多於毛比(かたおもひ)のような1音1字表記だと思います。)

しかし、青谿書屋本が「またむかしへひとをおもひいてゝ」なので、この翻字を信じれば、為家本は「おもひ」のようです。

濁音と清音は全く区別がありません。濁音が清音から発したからなのか、こうした記法によって清音化したのかは良く分かりません。

江戸時代の文書は現在のように名詞などが漢字で書かれるので、「いゐえゑおを」が表記上に出てくることがあまりないようです。

仮名文学は、日本語の語彙と意味が一致した山や人と言った訓が1つしかない基本的な漢字が使われる以外は、概ね仮名なので「いゐえゑおを」が表記されることになります。

以下、定家本について調べたもので、少なくとも鎌倉時代の様子は物語っているものと思います。

「い」が348なのに「ゐ」13しかありません。最初から6つを上げると「いそに於里ゐて」、「うなゐ毛」、「くれなゐ」、「ゐさ累本と」、「堂て者たつゐれ者又ゐるふく風と」、「はしめてかいそくむくゐせむと」で、「磯に下り居て」、「髫髪も」、「紅」、「躄るほど」、「立てばたついれば又吹く風と」、「はじめて海賊報いせむと」です。

このうち、「髫髪」と「紅」は万葉集の1音1字にあって、4021久礼奈為尓保布(くれないにほふ)、3823宇奈為放尓(うなゐはなりに)で、「為」は「ゐ」のようです。

「ひ」も現在では「い」になっていることがあると思います。「ひ」は 219 あるようです。

「空ゆく雲もただよひぬとぞいふなる。今宵浦戸にとまる。」(8コマ)は、「堂々よい」、「こよひ」と記されていて、「漂い」、「今宵」は、それぞれ「い」と「ひ」のようです。

「え」は26、「ゑ」は13使用されています。おそらく、「え」と言う音節は「へ」とも書かれています。「へ」は助詞でもあり 167 在ります。

定家本の「え」は、「えかゝす」、「えつくさす」、「えはからぬ」のように、否定の強調の「え・・・ず」形式の「え」に多く使用されています。11回あります。

「み(見)えす」が6回で、「え(得)たり」のなど「得」に当たるものが3回、「た(絶)えす」が2回、「住のえ」が2回、「おもほえす」、「きこえたる」です。

「ゑひあきて(酔い飽きて)」のような「酔(ゑ)」が5回、「こゑ(声)」が3回、「ゑ(選)す」、「ゑ(得)がたかるべし」、「怨(ゑ)しもこそしたへ」と人名地名に3回あります。

「いへ(家)」、「かへり(返り)」、「をへる(終える)」など、今日「え」と書くものが、多数「へ」と記されました。

定家本の「お」は 112 あり使用頻度の高い文字のようです。「を」は助詞でもあり 218 在ります。「ほ」も今日では「お」と記されることがあり 85 あります。

平仮名の「ん」は「无」が元の漢字だとされています。「无」が「ム」や「ン」であることは分かります。説文解字に文甫切とあり、「モ」だったこともあったようです。

定家本には、「ん」66、「む」85あります。「モ」を「ん」の字形で記した箇所はないようです。 定家本では、「む」と「ん」は今日の字形と同じで、明確に書き分けられています。

しかし、「をむな(女)」とも「をんな(女)」とも書いています。

為家本では、「ん」の字形は、「ム」、「ン」、「モ」と三様に読まれているようです。

定家の仮名遣いは鎌倉時代の初めのころを反映している訳ですが、おそらく江戸時代に近い変体仮名による漢字仮名交じり文が日常の文書の記法だったのだと思います。

「男もすなる日記といふものを」と書いてしまえば、男が「おとこ」でも「をとこ」でも問題にはなりません。定家は「乎とこ」と写しました。冷泉為綱筆とされる写本は「於とこ」と写しました。

定家は、仮名で書かれていたと思われる、浪地、白浪、松原、神仏、梅花を漢字で書きました。既に熟字が日本語になっていたのだと思います。

※土佐日記の写本はいくつか写真が公開されています。その中で、江戸中期写、伝冷泉為綱筆(国文研)の冒頭は「於と(こ)」となっていて、ふじはらの宇万伎が百千に1つもないと言う例になっています。江戸中期の国学者は、古事記、日本書紀、万葉集の1音1字の箇所をを調べて、「於」と「乎」は使い分けられていて、「男(乎等古、をとこ)」の「を」を「於」と書くことはないと考えていました。

この写本が江戸中期写とされるのは冷泉為綱の書と伝わったからだと思います。冷泉為綱は、宇万伎の70年ほど前の人です。

この写本の書記法が冷泉為綱の時代のものであるなら、「男」を「をとこ」と書くと言う「歴史的仮名遣い」のルールは国学者によって作られたもののようです。

「於」は文書の最初の1文字に記され、「於」は仮名の「お」の元の漢字と考えられ、「おとこ」と書いて何の不思議もなかったようです。

また、定家本の「以徒とせ」は「いつとせ」と現在の仮名のように記され、ずっと仮名文学らしく見えます。定家本は、段落はありますが、段落内は切れ目なく文字が並びます。一行の文字数も漢文のようにあまり変動しません。これに対して、伝冷泉為綱筆は、行頭が語の先頭になるように記しています。また、「よと勢いつとせ」と書き、視覚的な語の認識を意識しています。

この写本の年代が何時であっても、写本は書記法まで忠実に作られるものではないと言うことが分かります。基本的には写本した時代の書記法によっていて、見た目ではなく、内容のが正しく伝わることを重視しました。

※国立国会図書館デジタルコレクション 定家本土佐日記 : 尊経閣叢刊

見開き2ページを1コマとして56コマで公開されています。本文は3-49で、92ページ(最初と最後のコマは1ページ)です。

一行の文字数や1ページの行数は安定していて、1行は14文字前後、1ページは9行です。これを計算すると 11,592字ですが、11815字ぐらいあるので1行の平均は14字を超えるようです。

この本の末にはいくつかの奥書が付いています。50コマの左ページは、48コマの終わりから49コマに掛かる部分のほぼ同文が記されています。

これは「臨模」と言うようで、写本の元の本の様子を伝えるもののようです。おそらく元本の最終ページを写したものと思いますが、2ページとなって、その間に見開き1コマ、2ページの空白があります。

最初のページは、少し加筆もあります。

| 48-49コマの部分 |

んまれし毛かへら

ぬんの乎わかやとに

こまつのあるをみる

可ヽなしさとそいへる

なほあかすやあらむ

またかくなん

みしひとのまつのち

とせにみましかは

とほくかなしきわかれ

せましや |

歌の後に「とそいへる」と元の本にはあったのかも知れません。また、松や人は漢字になりました。

「んの」は「物」ともなって、「ん」は「も」とも読まれています。

50コマが写本対象であるなら、「毛」、「乎」、「可」が崩し方が少ないだけで、ほぼ仮名で書かれていて、「人」や「松」などの漢字を混ぜたのは定家のようです。

書体についてどの程度忠実なのかは分かりませんが、一行の文字数が少なく、不規則です。

それだけでなく傾いていたりもします。

52コマの左のページの先頭の1行の図を上げます。

本文は「わすれかたくくちをしきこと」と13文字ですが、臨模は3文字短くなっています。

この部分を「臨模」と見るのがなぜなのか分かりません。

単に、最終ページ部分が重複して綴じられただけなのかも知れません。  良く分かりませんが「臨模」部分が古い形式を示す意図で掲載されているなら、少なくと鎌倉時代の人々は、訓で読む漢字を混ぜたりしていなかったと考えていたと言うことだと思います。文字は全て音節文字で、1音1字だと見ていたようです。 良く分かりませんが「臨模」部分が古い形式を示す意図で掲載されているなら、少なくと鎌倉時代の人々は、訓で読む漢字を混ぜたりしていなかったと考えていたと言うことだと思います。文字は全て音節文字で、1音1字だと見ていたようです。

仮名文字が使用される前の万葉集にも「人」や「山」などを訓で読む歌は多くあります。

定家の時代の書記法は、その流れを汲むもので、その書記法が勝ったようです。

読み手に取って、読み方が一義にならない書記法は適切とは言えませんが、時間の掛かる筆記法に対して、文字数が少なくて済む訓を混ぜる方法に、軍配があがったのだと思います。

このころから、日本の文書は読み上げて理解するものから、視認する文字にかわるのだと思います。

今日のように大量の熟字を含んだ文章を読み書きする準備がされた時代なのだと思います。

52コマの左のページの「臨模」の後半の余白には、以下の記述が加えられています。

紀貫之の真筆から定家が写した根拠として上げられるので、定家の写本時には既に記されていたと判断されているものと思います。

為令知手其跡之躰如形写留之

謀詐之輩以他手跡多称其筆

可謂奇怪 |

その場合、これも定家が写した訳ですが同筆とは必ずしも言えないように見えます。

紀貫之の真筆のことか、定家本のことか分かりませんが、世の中に真筆が複数存在する状態だったことは分かります。

53コマには奥書があります。見開き2ページに記され、桑門明静の書名のある奥書と、紀氏の略歴が記されています。

桑門は僧で、明静は定家の僧名のようです。

|

文暦二年乙未五月十三日乙巳老病中

雖眼如盲不慮之外見紀氏自筆

本蓮華王院宝蔵本

料紙白紙(不打無堺)高一尺一寸三分許、廣

一尺七寸二分許紙也 廿六枚 無軸

表紙續白紙一枚(端聊折返不立竹/無軸)

有外題 土左日記貫之筆

其書様和歌非別行定行迩書之

聊有闕字歌下無闕字而書後詞

不堪感興自筆写之昨今二ケ日

終功 桑門明静

紀氏

延長八年 任土左守

在國載五年六年之由

承平四甲午五乙未年事歟。

今年乙未暦三百一年 紙不朽

慎、其字又鮮明也

不讀得所所多亦任本書也 |

文暦二年は1235年で定家71才ごろの事のようです。

蓮華王院宝蔵本は紀貫之真筆だと定家が信じたことが分かります。

外題は、「土左日記」で、「貫之」筆でした。

延長八年は930年で、書写年の305年前です。承平四年は934年で、301年と言うのはかなり正確な年数のようです。

裏表紙の前の55コマ目の最後のページにはいっぱいに以下のように記されています。

悉曇文字との関係

50音は悉曇文字、あるいはサンスクリット語の影響を受けていると言われます。

日本には漢字と同時期に悉曇文字も伝来したと考えられています。仏教の経典に使われる文字で梵字とも呼ばれています。

Unicode では、11580-115ff を Siddham に割り当てています。

まだ、フォントが未整備のようでテキストとして記述できませんが、理屈抜きに実際に使われた文字として公知の部分を知ることができます。

仮名に関連した母音を表す「半体」は左図のように定義されています。

これと、子音を示す記号を組み合わせて、合字が作られます。子音を示す記号は単独でも使用され、母音Aを伴うと決められています。

下図の50音表は、「悉曇要訣」巻2に記されたものを元にしています。

「悉曇要訣」は平安時代に明覚によって記されたとされています。国文学研究資料館が公開している筑波大学附属図書館蔵の画像データを見ました。この写真は4巻分の277コマの連番で参照するようになっていて64コマが巻2の表紙、106,107コマが50音表です。

いろいろな年号が記されていますが、最終的にいつの写本かは良く分かりません。

しかし、「いろはに」と同様に「あいうえお」の系統が存在したことは信じられているものと思います。

「悉曇要訣」に示された50音図は、悉曇文字が子音+母音で音節が構成されることを示していますが、今日の仮名とは必ずしも一致しないようです。

悉曇文字の規則性を示すことが目的のようです。

日本人は、日本語の最小単位を子音+母音の音節とすることを知り、一部を除けば国際的に通用するものだと言うことを早い時点で知っていたと考えて良いようです。

「ウ」の半字は「ツ」を除いて Unicode が収録した形状と異なっています。この差異が何によるのかは分かりませんが、両方の使用例があるようです。

また、「ラ」行は、UnicodeのRAではなく、LAです。また、「ハ」行はPA、「ワ」行は「BA」です。

「を」は「BO」と言うことになります。

|

| 阿 |

耶 |

迦 |

娑 |

多 |

娜 |

羅 |

波 |

莾 |

麼 |

烏何切(説文)

於何切(唐韻) |

以遮切(説文)

余遮切(韻會) |

居牙切 |

素何切 |

得何切 |

奴可切 |

魯何切 |

博禾切 |

莫朗切 |

亡果切 |

| 伊 |

夷 |

枳 |

斯 |

底 |

你 |

里 |

比 |

𣧹(弭) |

毗 |

| 於脂切 |

以脂切 |

諸氏切 |

息移切 |

都禮切 |

乃里切 |

良止切(説文)

良已切(廣韻) |

毗至切(説文)

補履切(韻會) |

綿婢切 |

房脂切 |

| 烏 |

愈 |

倶 |

𧁨 |

覩 |

図 |

嚕 |

補 |

牟 |

母 |

| 哀都切 |

以主切 |

舉朱切 |

素姑切 |

當古切 |

同都切 |

力覩切(玉篇) |

博古切 |

莫浮切 |

莫厚切 |

| 翳 |

曵 |

計 |

栖 |

帝 |

泥 |

|

閇 |

迷 |

吠 |

| 於計切 |

余制切 |

古詣切 |

先稽切 |

都計切 |

奴低切 |

|

博計切 |

莫兮切 |

扶廢切 |

| 汙 |

余 |

句 |

素 |

到 |

努 |

魯 |

報 |

謀 |

菩 |

|

烏故切(説文)

屋孤切(唐韻) |

以諸切 |

九遇切 |

桑故切 |

都悼切(説文)

都導切(正韻) |

女交切(説文)

奴古切(唐韻) |

郞古切 |

博耗切 |

莫浮切 |

薄亥切 |

「ミ」に相当する箇所に書かれた漢字は「方+耳」で、歹部の「𣧹」ではありません。しかし、いずれも「弭」の異字体だと考えました。

50音表

歴史的仮名遣いによる50音表が統一されたのは明治33年になってからのようです。「小学校令」で仮名文字があいうえお順で示されました。

明治時代に入って学校教育が始まりますが、平仮名は、いろは順に並べられていたようです。

片仮名は、50音順で示されました。片仮名は、「ネ」が「ネ」と「子」の2つの字形なのと、ワ行のヰを「井」と記している2点以外は、その後の歴史的仮名遣いによる50音表と同じようです。

平仮名は、「・・・うゐの於くやまけふこ江てあさきゆめみしゑひも・・・」のように配されました。

漢字で書いた箇所の字形は左図のように表されました。

江戸時代の仮名は変体仮名で同じ音に様々な崩し字が書かれていました。その中で、「え」の音は、「江」と「恵」の崩し字が採られました。

「え」の文字は「衣」の崩し字とされるので、「え」の字形は、「官許單語篇」や「小學 讀本」採用されなかったようです。

50音表の形に平仮名を並べるようになると、お(あ行、わ行)、い(あ行、や行、わ行)、え(あ行、や行、わ行)を明確にする必要が生じたものと思います。

片仮名の50音表は本居宣長の「字音仮字用格」で確定していたようです。ヤ行は丸で囲まれていますが「ヤイユエヨ」です。ワ行は「ワ井ウヱヲ」です。

ただし、ネは「子」を使いました。

したがって、平仮名を片仮名に対応させる形で、平仮名の50音表ができたものと思います。や行の「い」、「え」は、あ行と同じものになります。

イい、エ江、オお、ヲを、井ゐ、ヱゑ、と対応させることになりました。したがって、や行の「エ」も「江」とされたものと思います。

あ行のエ江は、本居宣長の理論では納まりが悪いものです。

漢字の「江」は万葉集の1音1字の歌9首で使用され、7首が入り江に類似した地形、地名です。残りは、宇知江須流(うちよする)、阿例波久江由久(あれはこえゆく)です。

明治33年に改正された「小学校令」では、衣から派生した「え」があ行に置かれました。

いゐえゑをお

明治時代になって旧仮名遣いが定められますが、それは古来からの風習によったと言うよりは、江戸時代中期の国学によって作られた解釈に従ったと言うことなのだと思います。宇万伎や宗武などは執筆に変体仮名による漢字仮名交じり文を使っていて、「いゐえゑをお」の使い方の問題は日常のことではなかったのだと思います。漢字の崩し方は様々で、「見(み)」などは読みが同じなので、漢字を書いているのか仮名を書いたのか区別ができません。同じ仮名もさまざまな漢字の崩したものを1つの文書で使用しています。名詞や動詞は漢字で書かれます。

おそらく、古典籍の傍訓や1音1字の歌を仮名書きにすると言ったことで、「いゐえゑをお」が問題となったのだと思います。

日常の読み書きで「いゐえゑをお」を使い分けたのは明治以降と言うことなのだと思います。

古事記の1音1字部分からは、「い」は「伊」、「ゐ」は「韋」、「葦」が使われたと解されています。

広韻韻図からは、「伊」は内轉第六開(平: 脂韻 於脂切)、「韋」は内轉第十合(平: 微韻 雨非切)の情報が得られます。

本居宣長は「字音假字用格」に「開口音はおのづから輕く合口音はおのづから重し。」、「故に御國の輕き音の假字に用たるは皆開口音の字、重き音の假字に用たるはみな合口音の字なり。」、「 字音の開合は韻鏡に依て定むべし。・・・」とあります。

「い」は「伊」で開なので「軽き」、「ゐ」は「韋」で合なので「重き」と区別され、今日の解釈と一致します。

古事記の1音1字部分からは、「え」は「疊」、「ゑ」は「惠」とされています。外轉第三十九開(入: 怗韻 徒協切)と、外轉第十四合(去: 霽韻 胡桂切)で、今日の解釈と一致します。

古事記の1音1字部分からは、「お」は「淤」、「意」、「於」で、「を」は「袁」、「遠」とされています。11、8、(11,12)、22、22

「淤」は11轉(央居切、依倨切)、「意」は8轉(於記切)、「於」は11轉(央居切)、12轉(哀都切)です。「意」は開ですが、他は合です。

「字音假字用格」には、「但し此書今の諸本開合異同ありて一定せず。・・・。第十一轉は合也。一本に開とするは非也。 第十二轉は合也。・・・」とあります。

「袁」、「遠」は22轉で合です。

「お」と「を」の軽重は韻鏡によって明瞭にはなりません。

「お」と「を」

ふじはらの宇万伎は「静舎随筆」(上田秋成全集(中央公論社)巻6)で、「いゐえゑをお」と書き、徳川宗武の質問には「いゐえゑおを」と書きました。

宗武は、24代仁賢天皇(億計王、おけのみこ)、23代顕宗天皇弘(弘計王、をけのみこ)の例を上げて聞きました。

日本書紀巻15の22代の淸寧天皇の段に、億計、弘計の兄弟の名があります。「見市邊押磐皇子々億計・弘計」で、古事記の「市邊王(市邊之忍齒王)之王子等、意祁王・袁祁王」(古事記下)に相当します。

億計王、弘計王は文字のない時代には、大碓小碓のように、「おほけのみこ」、「おけのみこ」と呼び分けられたのではないか。

継体天皇は日本書紀に男大迹王とあり、古事記には袁本杼命とあって、大は「おほ」ではないか、と言うことが問いのようです。

宇万伎の答えは、新撰字鑑に、祖父母を「於地」、「於波」、叔父叔母を「乎地」、「乎婆」とあるので、「於」と「乎」は声音の区別があった。男大迹の仮字は袁於保登で、「おほ」が削がれたもので、直ちに「ほ」に替わったとは言い難い。と言うことのようです。

新撰字鏡(国文学研究資料館が公開、求法僧昌住序、光藤益子蔵)を見ると、伯父が「乎地」、母姨が「乎婆」、阿父が「於地」、阿婆が「於波」で、必ずしも宇万伎の説明とは一致しません。

まず、「オ」と「お」、「ヲ」と「を」が同じだと言う対応関係ですが、これは、ふじはらの宇万伎の時代には既に決まっていたようです。問題は、それぞれをア行とワ行のどちらに配するかだけでした。

「オ」と「お」は共に「於」から作られたと考えられていたようです。「ヲ」は「乎」、「を」は「遠」です。

したがって、「於」がア行かワ行かの判定によって、「アイウエオ」か「アイウエヲ」かが決まることになる状況だったようです。

本居宣長は「字音假字用格」で、

「於淤飫。意憶億隱磤乙應 以上十字古書にオの假字に用たり。 右意以下七字は開轉に屬す。 於淤飫以下の三字は第十一合轉に屬せり。オは開合に渉る音なる故也。」

と、記しています。 前述の「いゐえゑをお」のように、「お」と「を」は、韻鏡によって「軽き」、「重き」で分けることが出来ません。

その理由は、於淤飫の音が開と合の間にあって、韻鏡は開と合2値だからと言うことのようです。韻鏡にある「開合」は中間のことではなく、同じページに開と合が混じっていると言う意味です。

この後の説明は問答形式になっています。

-

其音の假字に用たる於等の字合轉に屬するときはヲの音と何を以て分ん。

(中間の音なので)全合なると差別なきことあたはず。

古へに假字を定むるとき於等の字彼國人の口に呼ぶ音ヲには遠くしてオの方によれる故に其音の假字と定めし者也。

於等の字は譬へば相坂山の如く近江の國の合轉に屬すれども東近江のヲの音へは遠くして山城の開音には近きなりけり。

-

ヲを舊の如くワ行とするときは於等の字合音にてよく叶へり

オをワ行とするときは於等の三字のみこと合轉叶へるに似たれ古書にヲの假字に用なる十餘字悉く合轉なるをばいかにせむ。

又同じオの假字も右にあぐる意以下七字皆開轉なるをいかにせむ。

-

於の字字書を考るに烏をと同音也。然る烏をヲの假字、於はオの假字に用ゐることいかが。

玉篇に於は央閭の反居也なり又倚乎の反歎辭なりとあり。

反切で区別されるとの説明。宋本玉篇には「於」が央閭切、「烏」が於乎切とあります。

日本では「於」の呉音としてオ、ヨ、漢音としてウ、オを伝えています。

康熙字典には、「於」は、唐韻が哀都切、廣韻が央居切、正韻が汪胡切とあります。「烏」は、唐韻、廣韻が哀都切、正韻が汪胡切です。

したがって、「於」と「烏」の差は廣韻が「於」を央居切を収する点です。

本居宣長は「漢音イヨ。 呉音オ。別の音也。後世の韻書にすら此差別は見えたり。混同すべきに非ず。」としました。

於が「オ」で、烏が「ヲ」であることは説明されていないようです。単に「於」は「ヨ」と読まれるので「烏」と同じではないと言うのみです。

中国人は区別しないが、日本人は於と烏の「お」を区別したことが答えるべきことだと思います。

また、中国人にとって漢字は1音1字であって、韻書はその時の正音を定めるもので、古代音を収集するものではないと推測します。

「後世の韻書にすら」に記されていると言うことは、古い音であることを示さないように思います。

-

ただ烏於同音と心得るから烏を漢音ヲなりと云るも非なり。

現在の漢和辞典の「呉音オ、漢音オ(ヲ)」のような記述は否定していることのようです。

於や烏の「オ」の音は、呉音と漢音によって、オがヲに変わる訳ではないようです。

-

于は、後世の字書に於と同音とあるが、音韻のみだれたからで、「唐以前の書に同音とせるもの無き」

-

意はオの仮字に多く使用されている。これを「億」の通用とするのはどうか。

「御國の古書に凡て字の偏を省て用たる例多し。伎きを支につくり枳きを只に作り村を寸に作り健たけを建に作れるたぐひなり。此事猶委く古事記の傳に云り。然れば意も通用までもなく右の例にて億の字の偏を省けるものなるべし。」

字音假字用格の「を」

|

| オン |

羽元切 |

反切の下字の呉音はグヲン。

右三字呉音ヲンなること疑ひなし。 |

| オン |

雲阮切 |

| オン |

於願切 |

| ウ |

哀都切 |

ヲエツ。呉音はウだが漢音ヲ。 |

| オ、ゴ |

戶吳切 |

匣母の字のカ行は呉音のワ行の例多し。

皇黄はワウ、淮はワイ、ヱ、會はヱ。 |

| ク |

荒烏切 |

クヲ、直音コ。是も呉音ワ行になる例。

曉母だが賄が呼罪切なので呼はワ行。 |

| ウ |

哀都切 |

説明ないが「烏」に同じと言うことか。 |

| ウ |

安古切 |

| グ |

胡肱切 |

弘は胡肱の反なれば呉ヲウ也 |

オチ

エチ |

王伐切 |

反切はぶわつ。呉音ワツ。越は袁遠の入聲。

發髮は甫越の反で呉音ホツ。

曰佐は「をさ」で曰佐氏、筑前郷曰佐。 |

| オチ |

王代切 |

| 未掲載 |

烏貫切

(廣韻) |

漢呉共にワンだが於元切を取って袁遠と同例。 |

| エ |

戶恢切 |

淮は漢クワイで呉音をワイ、ヱ。迴もワイで

ヲかも。苔をト、乃をノとする挌。 |

本居宣長は「字音假字用格」で「袁遠怨烏乎呼嗚塢弘越曰惋迴 以上十三字古書にヲの假字に用う。」と記しています。

「右の字皆合音にて韻鏡合轉に屬す」ので、「を」は「重き」音です。

問題は、どの字も直ちに「を」と読めないことで、反切を上げて説明します。

本居宣長は「字音假字用格」で、古事記、日本書紀、万葉集で使用された1音1字の表音表記に使われた真仮名と仮名文字の対応を示しています。

魚を「宇乎」(万葉集3653)とあれば、魚に付ける傍訓は「うを」とすべきだと言うことです。

「お」、「を」の発音上の違いは既に無くなっていて、単に文字による表記の差だけが論議の対象です。

かつては発音が異なったと言うのは、使われた漢字に偏りがあると言う分析結果からの類推であって、文字のない時代のことは誰にも分からないことです。

「お」、「を」には助詞の乎のように機能的な差もあり、分析そのものにも問題はありそうです。

助詞だけでなく、日本語は、漢文の訓読によって大きく変化したはずです。

また、古事記、日本書紀、万葉集など、ごく少数の書物から収集される1音1字表記の語彙は限られています。

それ以外の、語彙の振り仮名は、類推によって付けられた訳で、裏付けのないものも多いものと思います。

こうしたことは、日常の用字に直接関係した問題ではなかったものと思います。「魚」は漢字で書かれ、「さかな」、「うお」、「いい」などいろいろに読まれました。「うを」と書かなければならないことはありません。

|

良く分かりませんが「臨模」部分が古い形式を示す意図で掲載されているなら、少なくと鎌倉時代の人々は、訓で読む漢字を混ぜたりしていなかったと考えていたと言うことだと思います。文字は全て音節文字で、1音1字だと見ていたようです。

良く分かりませんが「臨模」部分が古い形式を示す意図で掲載されているなら、少なくと鎌倉時代の人々は、訓で読む漢字を混ぜたりしていなかったと考えていたと言うことだと思います。文字は全て音節文字で、1音1字だと見ていたようです。